프롤레타리아 독재

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

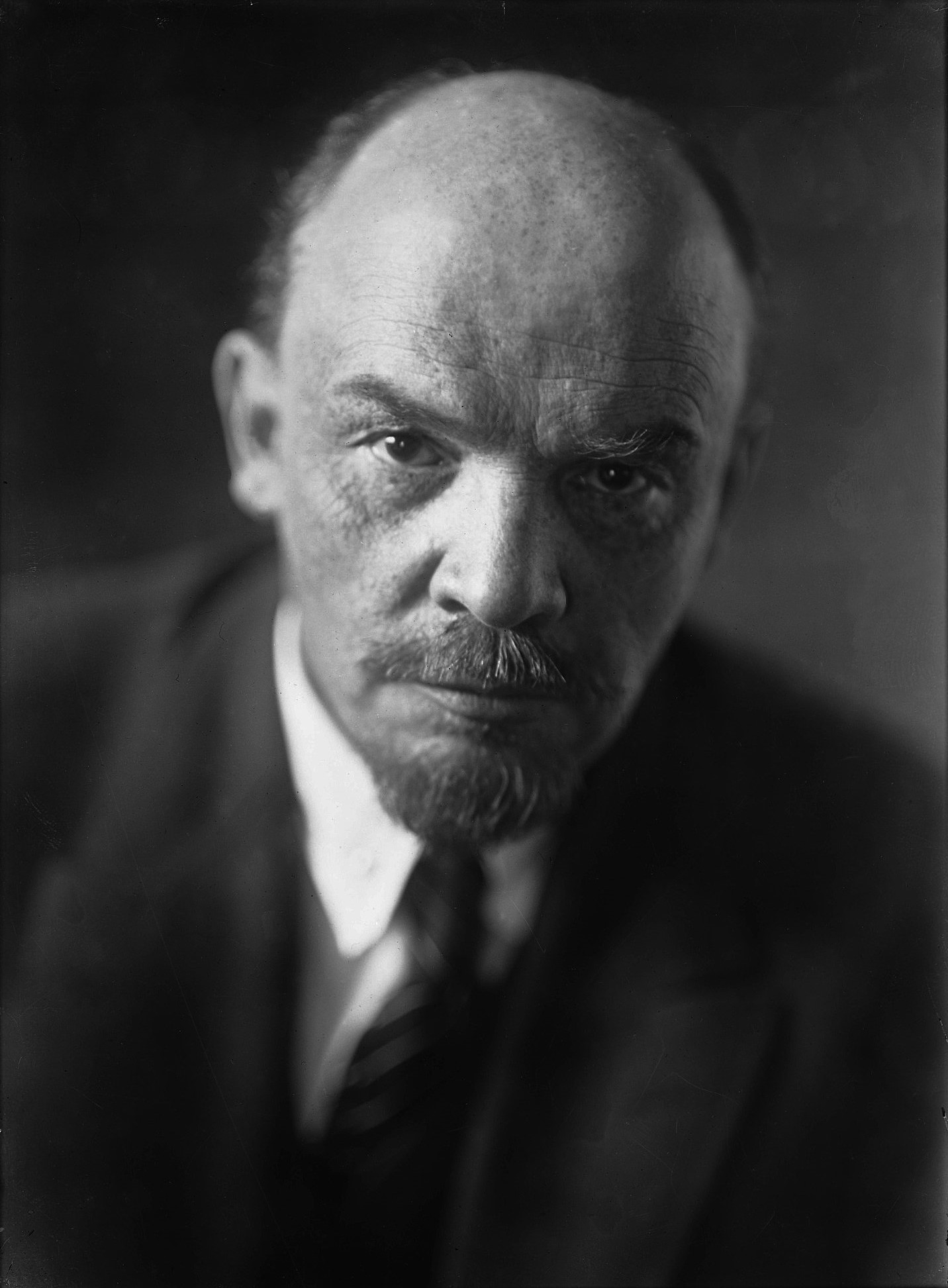

프롤레타리아 독재는 카를 마르크스와 프리드리히 엥겔스가 처음 사용한 용어로, 마르크스주의에서 자본주의 사회를 전복하고 사회주의 사회를 건설하기 위한 과도기적 정치 체제를 의미한다. 마르크스는 계급 투쟁의 결과로 프롤레타리아 독재가 나타난다고 보았으며, 엥겔스는 파리 코뮌을 프롤레타리아 독재의 사례로 제시했다. 프롤레타리아 독재는 '노동자 계급 독재', '무산 계급 독재' 등으로 번역되며, 사회주의 정부를 의미하는 '사회주의정부'로 표현되기도 한다. 마르크스-레닌주의는 프롤레타리아 독재를 선봉대 정당에 의한 일당 지배를 의미하며, 블라디미르 레닌은 폭력 혁명을 통한 프롤레타리아 독재 실현을 주장했다. 그러나 자유지상주의적 마르크스주의는 레닌주의의 민주집중제 원칙과 일당 국가를 비판하며, 오스트리아 학파 경제학자 프리드리히 하이에크는 프롤레타리아 독재가 개인의 자유를 파괴할 수 있다고 주장했다. 프롤레타리아 독재는 현대에도 논쟁적인 주제로, 일부에서는 사회주의 건설의 필수 단계로, 다른 한편에서는 권위주의적 통치의 수단으로 비판받고 있다.

"프롤레타리아 독재"라는 용어는 카를 마르크스가 1850년대 초 저술하여 나중에 ''프랑스 계급투쟁 1848-1850''[9]으로 출판된 글에서 처음 사용되었다. 여기서 '독재'는 특정 계급이 국가 기구를 통해 생산 수단을 완전히 통제하는 상태를 의미한다. 프리드리히 엥겔스는 1871년 파리 코뮌을 프롤레타리아 독재의 실제 사례로 간주했다.[10] 이 개념은 혁명 이후에도 국가가 집행 능력을 유지해야 한다는 공통된 믿음을 바탕으로 다양한 사상적 흐름으로 발전했다.

프롤레타리아트(무산계급)가 혁명적 수단을 통해 부르주아지(유산계급)의 지배 기구를 분쇄하고 수립하는 새로운 형태의 국가 정권을 의미한다. 이 정권의 주요 임무는 외부의 적에 의한 전복과 침략을 방어하고, 인민 내부를 민주적으로 운영하면서 적에 대해서는 독재를 실행하여 사회주의 건설을 순조롭게 진행하며 궁극적으로 공산주의로 이행하는 것이다.

2. 용어

오스트리아 학파 경제학자 프리드리히 하이에크는 그의 저서 ''노예의 길''(1944)에서 프롤레타리아 독재가 기존의 독재 정치와 마찬가지로 개인의 자유를 완전히 파괴할 잠재적 위험성을 지닌다고 비판했다.[16] 또한 유럽 인권 위원회는 1957년 ''독일 공산당 대 독일 연방 공화국'' 사건에서 프롤레타리아 독재의 추구가 유럽 인권 협약의 원칙과 양립할 수 없다고 판결했다.[17]

카를 마르크스는 고타 강령 비판에서 다음과 같이 언급했다.

: 자본주의 사회와 공산주의 사회 사이에는, 전자에서 후자로의 혁명적 전환의 시기가 있으며, 그 도중의 정치적 과도기에서는 프롤레타리아트의 혁명적 독재 이외에는 있을 수 없다.

한국과 일본에서는 이 용어를 '''노동자 계급 독재''' 또는 '''무산 계급 독재'''로 번역하기도 하며, '프롤레타리아 독재', '무산 독재' 등으로 줄여 쓰기도 한다. 일본의 경우, 코민테른이 작성한 전전의 일본공산당 강령 초안(1922년), 「27년 테제」, 「32년 테제」에는 모두 "프롤레타리아 독재" 규정이 있었고, 1961년 일본 공산당 강령에도 "프롤레타리아 독재의 확립"이 명기되었다.

그러나 1970년 제11차 당 대회에서 의회주의를 중시하는 노선을 채택한 이후, 1973년 제12차 당 대회에서는 라틴어 'dictatura'를 '독재'로 번역하는 것이 부적절하다며 '프롤레타리아 집권'으로 용어를 변경했다. 일본 공산당의 후와 테츠조는 이를 '민주적 권력' 등으로 해석하기도 했다.

: 당시 공산당원을 포함한 많은 마르크스주의 연구자들은 'dictatura'의 번역어로 '집권'이 적절하다는 공산당의 주장에 동의하지 않았다. 하지만 당의 방침으로 정해지면서 공산당의 영향력 아래 있는 출판사들은 기존에 '독재'로 번역된 출판물을 수정해야 했고, 심지어 '번역어 개정표'를 삽입하는 경우도 있었다. 히틀러 정권과 같은 경우까지 '집권'으로 번역하면 의미가 통하지 않으므로, 같은 단어를 문맥에 따라 '독재'와 '집권'으로 구분하여 번역해야 하는 어려움도 있었다고 전해진다. 또한, 공산당은 마르크스나 레닌 저작 중 'dictatura'를 '독재'로 번역한 문헌의 광고를 당 기관지 『적기』에 싣는 것을 거부하여, 오오츠키 서점의 『마르크스·엥겔스 전집』, 『레닌 전집』 등의 광고가 한동안 게재되지 못했던 시기도 있었다.

이후 1976년 제13차 임시 당 대회에서는 '프롤레타리아 집권'이라는 용어 자체의 사용을 중단하고 '노동자 계급의 권력'으로 표현을 변경했으며, 2004년 제23차 당 대회에서 개정된 신 강령에서는 '사회주의를 목표로 하는 권력'으로 다시 수정했다(일본공산당 강령 개정안에 대한 제안 보고).

2. 1. 다른 표현

프롤레타리아 독재는 공산주의 문헌상 여러 가지 표현으로 나타난다. 대표적인 표현으로는 '''노농정부'''(勞農政府), '''노동자정부'''(勞動者政府), '''사회주의정부'''(社會主義政府) 등이 있다.

특히 사회주의 국가라는 의미를 강조하는 차원에서 프롤레타리아 독재는 ‘사회주의정부’라는 표현으로도 나타낼 수 있다. 이는 발전된 자본주의 국가의 운영 방식과 질적으로 전혀 다른 사회라는 의미를 내포하며, 프롤레타리아 독재에 관한 보편적인 명칭으로 이해될 수 있다. 또한, 프롤레타리아 독재가 사회주의정부와 동일한 개념임을 강조함으로써, 사회민주주의 세력에 의해 보편적 복지가 추구되는 발전된 자본주의 국가와는 확실히 다르다는 점을 명확히 한다. 즉, 후자는 사회주의 국가 또는 사회주의정부가 아닌 자본주의 국가라는 점을 분명히 하기 위한 표현이기도 하다.

2. 1. 1. 노농정부

소비에트 정부 성립 이후 "프롤레타리아 독재는 노농정부인가?"라는 논쟁에서 이오시프 스탈린은 소비에트 정부가 노농동맹에 입각한 프롤레타리아 독재이며, 이러한 의미에서 노농정부라고 불릴 수 있다고 주장했다.

:노농정부 문제에 관하여도 그와 관련하여 꼭 말해야겠습니다. 우리 정부의 프롤레타리아적 본질과 또 여기에서 나오는 사회주의적 제과업은 우리 정부로 하여금 우리 농민의 나라에 있어서 프롤레타리아 독재의 사회주의적 및 계급적 제과업 달성함에 가장 중요한 수단인 노농동맹을 유지·강화하는 정책을 수행하는 것을 방해하지 않을 뿐만 아니라 도리어 이 정책의 수행에로 이 정부를 추동하며, 필연적으로 추동하고 있다는 것, 또 그렇기 때문에 이 정부는 노농정부로 불린다는 것, 여기에 어떠한 모순이 있을 수 있겠습니까? 노농정부의 구호를 내세우며, 우리 정부를 노농정부라고 규정한 레닌이 옳았다는 것은 명백하지 않습니까?::— 이오시프 스탈린, 1927년 3월 15일 『노농정부 문제에 관하여』(Об образовании Рабочего и Крестьянского правительства)에서[56]

이를 통해 마르크스-레닌주의에서 논의되는 '프롤레타리아 독재'(Diktatur des Proletariatsde)는 노동자(산업프롤레타리아를 포함한 광범한 노동계급)와 농민(빈농·영세농·소농)의 동맹에 기초한 독재 사회로 이해될 수 있다. 농민의 범주에서 빈농과 영세농은 프롤레타리아로 분류되지만, 소농은 소부르주아로 분류된다는 점에서, 이는 순수 노동계급만이 지도하는 독재 국가라는 의미의 ‘프롤레타리아 독재’보다 유연한 개념으로 볼 수 있다.

2. 1. 2. 노동자정부

프롤레타리아 독재는 노동계급에 의한 혁명적 독재라는 특징 때문에 노동자정부(勞動者政府) 또는 노동자국가라고도 불린다. 이 표현은 프롤레타리아 독재에서 순수한 노동계급의 역할과 지위를 강조하기 위해 주로 사용된다.

공산주의 문헌에서는 프롤레타리아 독재를 여러 가지 이름으로 부르는데, 대표적으로 '''노농정부'''(勞農政府), '''노동자정부'''(勞動者政府), '''사회주의정부'''(社會主義政府) 등이 있다.

"프롤레타리아 독재"라는 용어는 카를 마르크스가 ''프랑스 계급투쟁 1848-1850''[9]에서 처음 사용했으며, 국가 기구가 생산 수단을 완전히 통제하는 것을 의미한다. 프리드리히 엥겔스는 1871년 파리 코뮌을 프롤레타리아 독재의 실제 사례로 보았다.[10]

3. 개념의 등장과 발전

프롤레타리아 독재와 유사한 개념은 프랑스 혁명 시기 프랑수아 노엘 바뵈프가 "완전 평등" 사회 실현을 위해 계급 독재를 주장한 것에서도 찾아볼 수 있다. 역사상 처음으로 "프롤레타리아 독재"를 명시적으로 내건 정권은 1871년의 파리 코뮌이었으나 단기간에 그쳤다.

프로이센 출신의 사상가 카를 마르크스는 1848년 독일 혁명에서 혁명 세력이 패배한 원인을 분석하며 이 개념을 발전시켰다. 그는 혁명 세력이 입법권만 장악하고 이를 집행할 실질적인 권력(행정권이나 군사력)을 확보하지 못해 구 지배 계급의 반혁명을 막지 못했다고 보았다. 이를 통해 마르크스는 혁명의 과도기에서 "노동자 계급에 의한 권력 장악", "프롤레타리아트의 정치 지배"의 필요성을 강조했다. 이후 파리 코뮌의 경험을 통해 프롤레타리아 독재의 구체적인 정치 형태에 대한 단서를 얻었다. 마르크스는 노동자 계급이 입법권뿐 아니라 행정권을 포함한 모든 권력을 장악해야 한다고 보았으며, 이를 로마 공화국에서 입법권과 행정권을 모두 가졌던 독재관(Dictator)에 비유하여 "프롤레타리아트의 딕타투라(Dictatura|딕타투라la, 프롤레타리아 독재)"라고 명명했다. 마르크스주의적 관점에서 자본주의 사회는 형식적으로 삼권 분립이 이루어져 있더라도 실질적으로는 부르주아지가 모든 권력을 장악한 '부르주아 독재' 상태로 간주되며, 이에 맞서 프롤레타리아 독재를 주장한 것이다. 마르크스와 그의 후계자들은 사회의 압도적 다수인 프롤레타리아트가 소수인 부르주아지에 대해 행사하는 독재이므로, 부르주아 독재와 다르지 않은 '부르주아 민주주의' 체제보다 실질적으로 더 민주주의적이라고 주장했다.

그러나 이러한 개념에 대한 비판도 존재했다. 러시아의 무정부주의자 미하일 바쿠닌은 마르크스가 말하는 프롤레타리아 독재는 결국 "프롤레타리아에 대한 공산주의자의 독재"에 지나지 않을 것이라고 비판했다. 이 논쟁은 제1 인터내셔널 내에서 바쿠닌이 마르크스파를 "권위주의파"라고 부르며 격화되었다. 이에 대해 프리드리히 엥겔스는 혁명은 본질적으로 권위주의적일 수밖에 없다고 반박했다.[54]

3. 1. 카를 마르크스와 프리드리히 엥겔스

카를 마르크스는 프롤레타리아 독재의 개념에 대해 상세히 저술하지는 않았으나, 1848년 《공산당 선언》에서 공산주의자들의 목적은 "기존의 모든 사회 조건을 강제로 전복함으로써만 달성될 수 있다"고 명시했다.[18] 특히 1848년 혁명 당시 1848년 헝가리 혁명 등에서 나타난 반혁명 세력의 폭력성을 목격한 마르크스는 "혁명적 공포"만이 구 사회의 고통을 단축하고 새로운 사회의 탄생을 앞당길 유일한 방법이라고 주장하기도 했다.[19]

1852년, 공산주의 언론인 요제프 베이데마이어는 "프롤레타리아 독재"라는 제목의 글에서 점진적이고 평화로운 전환은 불가능하며, 부르주아지를 타도하기 위해서는 올리버 크롬웰이나 프랑스 혁명 시기 공안위원회와 같은 '독재'와 '테러'가 필요하다고 주장했다.[20] 같은 해 마르크스는 베이데마이어에게 보낸 편지에서 자신의 기여는 단순히 계급투쟁을 발견한 것이 아니라, (1) 계급의 존재가 생산 발전의 특정 역사적 단계와 연관되어 있으며, (2) 계급 투쟁이 필연적으로 프롤레타리아 독재로 이어지고, (3) 이 독재 자체가 모든 계급을 폐지하고 계급 없는 사회로 나아가는 과도기라는 점을 증명한 것이라고 설명했다.[21]

마르크스는 1875년 《고타 강령 비판》에서 프롤레타리아 독재에 대한 자신의 구상을 더욱 발전시켰다. 이 저작은 독일 노동자당 (독일 사회민주당의 전신) 강령 초안이 제시한 온건하고 점진적인 사회주의 노선을 비판한 것으로, 마르크스주의자들은 이를 수정주의적이고 비효율적이라고 보았다.[22] 마르크스는 영국, 네덜란드, 미국과 같이 노동자들이 평화적 수단을 통해 목표를 달성할 수 있는 국가가 있을 수 있음을 인정하면서도, 대부분의 국가에서는 "우리 혁명의 지렛대는 힘이 되어야 한다"고 주장하며, 정치적 표현이 거부될 경우 노동자들의 봉기 권리를 인정했다.[23][24]

《고타 강령 비판》에서 마르크스는 프롤레타리아가 운영하는 사회에서 국가는 생산된 재화("노동의 소득")를 통제하며, 생산 수단 대체, 생산 확대, 비상 기금("보험 기금"), 행정 비용, 공공 서비스 운영 기금, 노동 불가능자를 위한 기금을 제외한 나머지를 각자의 노동 투여량에 따라 노동자에게 분배해야 한다고 보았다.[25] 이는 더 많은 노동을 투입하고 더 열심히 일한 노동자가 더 많은 몫을 받는 능력주의적 방식이었다. 마르크스는 이러한 초기 단계에서는 "결함은 불가피하다"고 인정하며, 자본주의 사회에서 막 벗어난 상태이기에 "경제적, 도덕적, 지적으로... 구 사회의 흔적"을 지닐 수밖에 없다고 지적했다.[25] 마르크스가 구상한 프롤레타리아 독재는 본질적으로 국가 권력을 해체하고 그 기능을 노동자들에게 분산시키는 과도기적 통치 형태였으며, 계급 투쟁이 종식되고 국가가 소멸하기 위한 단계로 간주되었다.[26][27]

프리드리히 엥겔스 역시 혁명과 프롤레타리아 독재 개념에서 폭력과 강제력의 역할을 중요하게 생각했다. 1877년 오이겐 듀링과의 논쟁에서 엥겔스는 폭력을 "역사에서 또 다른 역할, 즉 혁명적 역할을 한다"고 강조하며, "마르크스의 말처럼, 폭력은 새로운 사회를 잉태한 모든 낡은 사회의 산파이며, 사회 운동이 이를 통해 길을 열고 죽어 화석화된 정치 형태를 깨뜨리는 데 도움이 되는 도구"라고 주장했다.[28]

1871년의 파리 코뮌은 마르크스와 엥겔스에게 프롤레타리아 독재의 구체적인 역사적 사례로서 중요한 의미를 가졌다. 엥겔스는 1891년 마르크스의 저작 ''프랑스 내전'' (1872) 후기에서 "자, 여러분, 이 독재가 어떤 모습인지 알고 싶으십니까? 파리 코뮌을 보십시오. 그것이 프롤레타리아 독재였습니다."라고 단언했다.[29] 엥겔스는 코뮌이 부르주아 정치의 부패를 막기 위해 취한 조치들을 긍정적으로 평가했다. 즉, 모든 행정, 사법, 교육 직책을 보통선거로 선출하고 언제든 소환할 수 있도록 했으며, 모든 공직자의 임금을 다른 노동자들과 동일한 수준(최고 6,000프랑)으로 제한함으로써 출세주의와 관료주의를 효과적으로 차단했다고 보았다.

같은 해, 엥겔스는 권위주의에 반대하는 무정부주의자들을 비판하며 혁명의 본질적 속성을 강조했다. 그는 "혁명은 확실히 가장 권위주의적인 것이며, 인구의 한 부분이 소총, 총검, 대포를 통해 다른 부분에 자신의 의지를 강요하는 행위"라고 정의하고, 승리한 당이 투쟁의 성과를 지키려면 "반동주의자들에게 그들의 무기가 불어넣는 테러를 통해 이 통치를 유지해야 한다"고 주장했다. 엥겔스는 파리 코뮌이 "무장한 인민의 이러한 권위를 부르주아에 대해 사용하지 않았다면 단 하루라도 지속되었을까?"라고 반문하며 혁명 과정에서 권위의 필요성을 역설했다.[30]

마르크스와 엥겔스는 "공산주의자 동맹에 대한 중앙 위원회의 연설"에서 노동자들이 혁명 직후의 열기를 억누르지 말고 가능한 한 오래 지속시켜야 하며, "증오스러운 개인이나 공공 건물에 대한 대중적 복수의 소위 과격 행위"에 반대하기는커녕 이를 용인하고 심지어 방향을 제시해야 한다고 주장하기도 했다.[31]

한편, 러시아의 무정부주의자 미하일 바쿠닌은 마르크스가 주장하는 프롤레타리아 독재가 실제로는 소수의 공산주의자들이 다수의 프롤레타리아를 지배하는 '프롤레타리아에 대한 공산주의자의 독재'에 불과하다고 비판했다. 이러한 비판은 제1 인터내셔널 내에서 마르크스를 '권위주의파'로 지칭하는 등 격렬한 논쟁을 불러일으켰다. 이에 대해 프리드리히 엥겔스는 혁명의 본질상 권위주의가 필요하다고 반박했다.[54]

3. 2. 블라디미르 레닌

20세기 초, 블라디미르 레닌은 마르크스주의를 당시 러시아 제국의 사회경제적, 정치적 상황에 맞게 조정한 레닌주의를 발전시켰다. 이 이론은 이후 일부 공산주의 국가의 공식 이데올로기가 되었다.[32] 레닌은 마르크스가 말한 독재란 사회 전체 계급이 민주주의 체제 안에서 정치적, 경제적 통제력을 행사하는 것을 의미한다고 보았다. 그는 부르주아 국가의 기반을 파괴하고, 이를 데이비드 프리스틀랜드가 묘사한 파리 코뮌 체제에 기반한 "초민주적" 프롤레타리아 독재로 대체해야 한다고 주장했다.[32]

레닌은 그의 저서 ''국가와 혁명''(1917)에서 폭력 혁명을 통해 "프롤레타리아 독재"를 실제로 어떻게 수립할 것인지 구체적으로 논했다. 그는 에두아르트 베른슈타인이나 카를 카우츠키와 같은 마르크스주의 내의 모든 개량주의적 해석을 거부했다. 특히 프리드리히 엥겔스의 "국가 소멸" 개념이 오직 프롤레타리아 혁명 이후에 적용될 수 있으며, 부르주아 국가 자체에는 적용될 수 없다고 주장했다. 그는 엥겔스의 저작이 본질적으로 "폭력 혁명에 대한 찬사"임을 강조하며, 개량주의자들을 기회주의적이고 반동적이라고 비판했다. 레닌은 마르크스와 엥겔스의 사상에 부합하는 프롤레타리아 독재를 실현하는 유일한 방법은 폭력 혁명이라고 주장했다.[33][34]

러시아에서 파리 코뮌 모델과 유사한 정부 형태는 1905년 러시아 혁명 당시 설립된 소비에트(노동자 및 병사 평의회)를 통해 구체화될 가능성을 보였다. 혁명의 목표는 퇴위한 군주 국가, 즉 자본주의 국가를 전복하고 사회주의 단계, 즉 프롤레타리아 독재를 수립하여 최종적으로 공산주의로 나아가는 것이었다. 레닌이 "프롤레타리아의 전위대"라고 칭한 볼셰비키 당은 10월 혁명(1917년)을 통해 소비에트 권력을 장악했다. 레닌은 1917년 내내 러시아 임시 정부가 민주적 선거를 계속 미루고 2월 혁명 이전 자유주의 부르주아 정당들이 했던 약속을 지키지 않았기 때문에, 프롤레타리아의 이익을 대변하지 못하는 부르주아 독재라고 비판하며 소비에트가 직접 권력을 잡아야 한다고 주장했다.[32]

레닌은 러시아와 같이 상대적으로 덜 발전된 국가에서는 사회주의 혁명 이후에도 자본가 계급이 여전히 위협으로 남을 것이라고 보았다.[35] 따라서 그는 새로운 소비에트 정부에 대항하여 무장한 자본가 계급 요소들을 탄압해야 한다고 주장했다. 그는 계급이 존재하는 한, 국가는 한 계급(자본가 계급)에 대한 다른 계급(노동자 계급)의 민주적 통치를 행사해야 한다고 썼다.[35] 레닌은 "독재란 [...] 다른 계급에 대해 독재를 행사하는 계급에 대한 민주주의의 폐지를 반드시 의미하는 것은 아니지만, 독재가 행사되는 계급에 대한 민주주의의 폐지(또는 폐지의 한 형태이기도 한 매우 실질적인 제한)를 의미한다"고 설명했다.[36][37] 제1차 세계 대전 이후, 카를 카우츠키는 10월 혁명을 비판했으며, 레닌은 그를 "배신자"라고 비난했다.[38]

레닌이 이끈 혁명 과정에서의 폭력, 테러, 그리고 단일 공산당 통치 방식은 카를 카우츠키[39], 로자 룩셈부르크[40]와 같은 다른 마르크스주의자들뿐만 아니라, 아나코 공산주의자인 표트르 크로포트킨[41] 등에게서 비판을 받았다. 1930년대 초, 볼셰비키 노선을 따르지 않는 사회주의 운동들은 공산주의 인터내셔널(코민테른)에 의해 사회 파시즘으로 규정되어 비난받았다.[42]

레닌은 『프롤레타리아 혁명과 배반자 카우츠키』에서 프롤레타리아 독재를 '어떤 법률로도, 어떤 규칙으로도 속박되지 않는, 직접적인 폭력으로 스스로 유지하는 무제한의 권력'으로 규정하며, 자신을 비판한 카를 카우츠키의 『프롤레타리아트의 독재』에 반박했다. 그러나 실제 레닌의 지도 하에서 공산당 지배는 점차 입법과 집행이 통합된 소비에트 체제, 나아가 일당제 독재, 법에 근거하지 않은 '반혁명' 세력 탄압 및 '숙청'을 동반하는 권력으로 변모해갔다. 더 나아가 레닌은 1918년 4월 28일 『소비에트 권력의 당면 과제』에서 '개인의 독재는 매우 자주 혁명적 계급의 독재의 표현자이며, 담당자이며, 선도자였다'고 주장하며 개인 독재를 긍정했고, 철도 관리 등 특정 분야에서 기업 내 개인에게 무제한적인 독재적 전권(원맨 경영)을 부여하기도 했다.

레프 트로츠키는 레닌의 방식에 대해 공산당이 프롤레타리아트를 대신하여 권력을 행사하는 "대행주의"가 될 수 있다고 비판했으며, 이는 공산당 독재의 위험성을 지적한 것으로 해석될 수 있다. 이후 이오시프 스탈린이 마르크스-레닌주의를 정립하면서, 레닌에게는 사회주의 사회로 가는 과도기적 단계였던 프롤레타리아 독재 단계 자체를 사회주의 사회로 규정했다. 이러한 규정은 코민테른 가입 조건 중 하나가 되었고, 소련 및 그 영향을 받은 마르크스주의 흐름에서 프롤레타리아 독재는 직업 혁명가들로 구성된 전위 정당, 즉 공산당의 일당 지배를 의미하게 되었다.

소비에트 민주주의 체제 하에서는 다수의 인구가 지역 소비에트를 선출하고, 이 지역 소비에트들이 상위 소비에트를 선출하여 최종적으로 소비에트 연방 최고 소비에트를 구성하는 방식으로 투표권이 부여되었다. 그러나 러시아 소비에트 모델에서는 자본가 계급은 선거권에서 배제되었다. 레닌은 선진국에서는 프롤레타리아트가 압도적 다수를 차지할 것이므로, 민주적인 프롤레타리아 독재 하에서 자본가의 선거권을 박탈할 필요가 없을 수도 있다고 보았다.[43] 볼셰비키는 1917년부터 1924년까지 자신들이 공산주의 사회를 달성했다고 주장하지는 않았다. 그러나 이후 1977년 소비에트 사회주의 공화국 연방 헌법 (소위 '브레즈네프 헌법') 서문에서는 1917년 혁명이 프롤레타리아 독재를 통해 '진정한 민주주의 사회'를 확립했으며, '소비에트 국가의 최고 목표는 계급 없는 공산주의 사회 건설'이라고 명시했다.[44]

3. 3. 이오시프 스탈린

레닌은 러시아 혁명 과정에서 프롤레타리아 독재를 "어떤 법률로도, 어떤 규칙으로도 속박되지 않는, 직접적인 폭력으로 스스로 유지하는 무제한의 권력"으로 규정하며 카를 카우츠키의 비판에 반박했다. 그러나 실제 레닌의 지도 아래 공산당 지배는 입법과 집행이 일체화된 소비에트 체제, 나아가 일당제로 나아갔고, 법적 근거 없이 "반혁명" 세력에 대한 탄압과 "숙청"을 자행하는 권력으로 변질되었다.[47][48] 레닌은 심지어 1918년 『소비에트 권력의 당면 과제』에서 "개인의 독재는 매우 자주 혁명적 계급의 독재의 표현자이며, 담당자이며, 선도자였다"고 주장하며 개인 독재를 긍정하고, 철도 관리 등에서 개인에게 무제한적인 독재 권한(원맨 경영)을 부여하기도 했다.

스탈린은 이러한 흐름 속에서 마르크스-레닌주의를 정식화하면서, 레닌에게 사회주의 사회로 가는 과도기 단계로 여겨졌던 프롤레타리아 독재 단계를 사회주의 사회 그 자체로 규정하는 이론화를 진행했다. 스탈린은 이 규정의 승인을 코민테른 가맹의 주요 조건으로 내세웠다. 이로 인해 소련과 그 영향을 받은 마르크스주의 진영에서는 프롤레타리아 독재가 직업 혁명가들로 구성된 전위 정당, 즉 공산당의 일당 지배를 의미하는 것으로 굳어지게 되었다.[47][48]

한편, 코민테른에서 배제된 좌익 공산주의자들이나 평의회 공산주의자들은 프롤레타리아 독재는 노동자 대중의 자발적인 주도에 의한 것이어야 한다고 주장하며, 스탈린 치하 소련의 "프롤레타리아 독재"를 비판했다. 이후 니키타 흐루쇼프는 제22차 소련 공산당 대회에서 프롤레타리아 독재가 전인민적 국가로 전환되었다고 선언하기도 했다.[47][48]

4. 이론적 접근

"프롤레타리아 독재"라는 용어는 카를 마르크스가 그의 논문들, 이후 ''프랑스 계급투쟁 1848-1850''으로 재출판된 글에서 처음 사용했다.[9] 여기서 "독재"는 국가 기구에 의한 생산 수단의 완전한 통제를 의미한다. 프리드리히 엥겔스는 1871년 두 달간 파리를 통제했던 파리 코뮌을 프롤레타리아 독재의 한 예시로 보았다.[10] 프롤레타리아 독재 사상에는 여러 경향이 있지만, 모두 혁명 이후 국가가 그 집행 능력을 유지할 것이라는 점에는 동의한다.

카를 마르크스 자신은 프롤레타리아 독재의 구체적인 모습에 대해 많이 서술하지 않았으나, 《공산당 선언》(1848년)에서는 "기존의 모든 사회 조건을 강제로 전복함으로써만" 공산주의 목적이 달성될 수 있다고 언급했다.[18] 1848년 헝가리 혁명에 대한 반혁명적 폭력을 목격한 후, 마르크스는 "구 사회의 살해적인 죽음의 고통과 신 사회의 피비린내 나는 출산의 고통을 단축하고, 단순화하고, 집중시킬 수 있는 유일한 방법"이 "혁명적 공포"일 수 있다고 시사했다.[19] 1852년 요제프 베이데마이어에게 보낸 편지에서 마르크스는 자신의 기여가 (1) 계급의 존재가 생산 발전의 특정 역사적 단계와 관련됨을 보였고, (2) 계급 투쟁이 필연적으로 프롤레타리아 독재로 이어지며, (3) 이 독재 자체가 모든 계급을 폐지하고 계급 없는 사회로 나아가는 과도기임을 밝힌 것이라고 설명했다.[21]

1875년 《고타 강령 비판》에서 마르크스는 독일 노동자당의 개혁주의적, 민주 사회주의적 강령을 비판하며 프롤레타리아 독재에 대한 생각을 더 발전시켰다.[22] 그는 영국, 네덜란드, 미국과 같이 민주적 제도가 발달한 국가에서는 평화적 전환이 가능할 수도 있지만, 노동자들이 정치적 표현을 거부당하는 다른 국가에서는 "우리 혁명의 지렛대는 힘이 되어야 한다"고 주장했다. 이는 노동자들이 반란을 일으킬 권리가 있다는 원칙에 따른 것이었다.[23][24] 마르크스는 프롤레타리아가 운영하는 사회에서 국가는 "노동의 소득"을 통제하고, 경제적 필요(생산 수단 대체, 생산 확대, 보험 기금)와 행정 비용, 공공 서비스 운영 기금, 노동 불능자를 위한 기금을 제외한 나머지를 노동자들에게 분배해야 한다고 보았다. 이때 분배는 각 개인이 투입한 노동의 가치에 따라 이루어지는 능력주의적 방식이어야 한다.[25] 그는 이러한 초기 노동자 국가는 "자본주의 사회에서 막 출현했기 때문에" 경제적, 도덕적, 지적으로 구 사회의 흔적을 지닐 수밖에 없다고 인정했다.[25] 마르크스에게 프롤레타리아 독재는 궁극적으로 국가 권력을 해체하고 그 기능을 노동자들에게 분산시키는 것을 목표로[26] 하는, 계급 투쟁이 끝나고 국가가 소멸되는 과정의 과도기적 통치 형태였다.[27]

프리드리히 엥겔스 역시 혁명과 프롤레타리아 독재에서 폭력과 강제력의 중요성을 강조했다. 그는 오이겐 듀링을 비판하며 "폭력은 역사에서 또 다른 역할, 즉 혁명적 역할을 한다... 폭력은 새로운 사회를 잉태한 모든 낡은 사회의 산파이며, 사회 운동이 길을 열고 죽어 화석화된 정치 형태를 깨뜨리는 도구이다"라고 주장했다.[28] 1891년 ''프랑스 내전'' 후기에서 엥겔스는 "이 독재가 어떤 모습인지 알고 싶으십니까? 파리 코뮌을 보십시오. 그것이 프롤레타리아 독재였습니다"라고 단언했다.[29] 그는 코뮌이 부르주아 정치 부패를 피하기 위해 모든 공직자를 보통 선거로 선출하고 언제든 소환할 수 있게 했으며, 모든 관리에게 노동자와 동일한 임금을 지급했다고 설명했다. 코뮌에서 지급된 최고 급여는 6,000프랑이었다.[29] 또한 그는 권위주의에 반대하는 사회주의자들을 비판하며, 혁명에서 승리한 당은 "반동주의자들에게 그들의 무기가 불어넣는 테러를 통해 이 통치를 유지해야 한다"고 주장했다. 파리 코뮌이 무장한 인민의 권위를 부르주아에 대해 사용하지 않았다면 단 하루라도 지속되었을까?"[30]

20세기 초, 레닌은 마르크스주의를 러시아 제국의 상황에 맞게 적용한 레닌주의를 발전시켰다. 그는 마르크스주의의 독재 개념이 민주주의 체제 내에서 사회 전체 계급의 정치적, 경제적 통제를 의미한다고 해석했다. 레닌은 부르주아 국가를 폭력 혁명을 통해 파괴하고, 파리 코뮌 모델에 기반한 "초민주적" 프롤레타리아 독재로 대체해야 한다고 주장했다.[32] 그의 저서 ''국가와 혁명''(1917)은 폭력 혁명을 통한 프롤레타리아 독재의 구체적인 실행 방법을 다루면서, 에두아르트 베른슈타인이나 카를 카우츠키 같은 개량주의적 해석을 강하게 비판했다. 레닌은 엥겔스의 "국가 소멸" 개념이 부르주아 국가에는 적용될 수 없으며, 엥겔스의 작업은 본질적으로 "폭력 혁명에 대한 찬사"라고 강조했다. 따라서 그는 폭력 혁명만이 마르크스와 엥겔스의 사상에 부합하는 프롤레타리아 독재를 실현하는 유일한[33] 방법이라고 주장했다.[34] 러시아에서는 1905년 러시아 혁명에서 등장한 소비에트(노동자 및 병사 평의회)가 파리 코뮌 모델의 실현 형태로 간주되었고, 볼셰비키 당(레닌이 "프롤레타리아의 선봉대"라 칭함)은 10월 혁명(1917)을 통해 소비에트 권력을 장악했다. 레닌은 러시아 임시 정부가 부르주아 독재를 대표하며 프롤레타리아의 이익을 대변하지 못한다고 비판하고, 소비에트가 직접 권력을 잡아야 한다고 주장했다.[32]

프롤레타리아 독재 개념은 이후 다양한 마르크스주의 조류 내에서 해석상의 차이와 논쟁을 낳으며, 마르크스-레닌주의나 자유지상주의적 마르크스주의 등 여러 갈래로 발전하게 된다.

한편, 프롤레타리아 독재 개념에 대한 비판도 존재한다. 오스트리아 학파 경제학자 프리드리히 하이에크는 ''노예의 길''(1944)에서 프롤레타리아 독재가 독재 정치와 마찬가지로 개인의 자유를 완전히 파괴할 가능성이 있다고 주장했다.[16] 또한 유럽 인권 위원회는 1957년 ''독일 공산당 대 독일 연방 공화국'' 사건에서 프롤레타리아 독재 추구가 유럽 인권 협약과 양립할 수 없다고 판결했다.[17]

4. 1. 마르크스-레닌주의

마르크스-레닌주의는 레닌주의와 마르크스주의를 이오시프 스탈린이 해석한 사상이다.[11][12] 이 사상은 프롤레타리아를 대신하여 국가 권력, 경제, 언론, 사회 서비스(학계, 보건 등)를 장악하기 위해 선봉대를 조직하여 프롤레타리아 봉기를 이끌고, 일당제 사회주의 국가를 건설하여 프롤레타리아 독재를 구현하려 한다. 마르크스-레닌주의 국가에서는 민주집중제 원칙에 따라 통치가 이루어져야 하며, 레닌은 이를 "토론의 다양성, 행동의 통일성"이라고 설명했다. 마르크스-레닌주의는 중국, 쿠바, 라오스, 베트남의 집권당 공식 이념이며, 1920년대 후반부터 소련 공산당의 공식 이념이었고 이후 동구권 국가들의 집권당 공식 이념이 되었다.자유지상주의적 마르크스주의자들은 마르크스-레닌주의가 정통 마르크스주의와 다르다고 비판하며, 레닌주의의 민주집중제 원칙과 선봉대에 대한 마르크스-레닌주의적 해석에 반대한다. 트로츠키주의자들과 함께 이들은 본질적으로 비민주적이라고 보는 일당 국가의 사용에도 반대한다. 그러나 트로츠키주의자들과 달리, 자유지상주의적 마르크스주의자들은 볼셰비키가 아니며 민주집중제에 동의하지 않는다. 마르크스주의 이론가인 로자 루셈부르크는 선봉 정당의 역할을 전체 계급을 대표하는 것으로 강조했고[13][14], 프롤레타리아 독재를 전체 프롤레타리아의 통치로 보았으며, 이를 부르주아 독재에서의 소수 통치와는 반대로 민주주의를 축소하기보다는 확대하는 개념으로 특징지었다.[15]

4. 2. 자유지상주의적 마르크스주의

자유지상주의적 마르크스주의자들은 정통 마르크스주의와 다르다고 인식되는 점을 들어 마르크스-레닌주의를 비판하며, 레닌주의의 민주집중제 원칙과 선봉대에 대한 마르크스-레닌주의적 해석에 반대한다. 트로츠키주의자들과 마찬가지로, 이들은 본질적으로 비민주적이라고 보는 일당 국가의 사용에 반대한다. 그러나 트로츠키주의자들과는 달리, 자유지상주의적 마르크스주의자들은 볼셰비키가 아니며 민주집중제에 동의하지 않는다.마르크스주의 이론가인 로자 룩셈부르크는 선봉대 정당의 역할을 전체 계급을 대표하는 것으로 강조했고, 프롤레타리아 독재를 전체 프롤레타리아의 통치로 특징지었다.[13][14] 그녀는 프롤레타리아 독재를 부르주아 독재에서의 소수 통치와는 반대로 민주주의를 축소하기보다는 확대하기 위한 개념으로 보았다.[15] 즉, 자유지상주의적 마르크스주의는 프롤레타리아 독재를 특정 정당이나 소수가 아닌 노동계급 전체의 직접적인 민주적 통치로 이해하는 경향을 보인다.

5. 다른 개념

프롤레타리아 독재라는 용어가 확립된 이후, 다양한 혁명 흐름 속에서 이 개념은 여러 방식으로 해석되었다. 그러나 제2차 세계 대전 이후에는 질적으로 전혀 다른 개념들이 등장하기 시작했다. 이어지는 내용에서 다룰 개념들은 프롤레타리아 독재 및 공산주의로 나아가기 위한 구체적인 전략 논의 과정에서 도출되었지만, 프롤레타리아 독재와는 명확히 구별되는 특징을 지닌다.

5. 1. 인민민주주의

이오시프 스탈린 집권 후 소련은 1936년 새로운 헌법(스탈린 헌법)을 채택하면서, 1918년부터 1936년까지를 사회주의 발전 단계로 규정하고, 이후 소련은 더 이상 발전 단계가 아닌 '노동자와 농민의 사회주의국가'라고 선언했다.[55]제2차 세계대전에서 추축국이 패배하고 중앙유럽의 여러 국가가 공산화되자, 이오시프 스탈린은 이 지역의 혁명을 '인민민주주의 혁명'(Страны народной демократии|스트라니 나로드노이 데모크라티rus)으로 규정했다. 또한 한반도 이북 지역 역시 인민민주주의 단계로 보고, 광범위한 통일전선에 기반한 정부 구성을 지시했다. 이러한 '인민민주주의 정부'는 노동자와 농민뿐만 아니라 민족자본가, 양심적 지식인, 중산층, 소부르주아까지 포함하는 연합 정권의 형태를 띠었다. 이는 원칙적으로 사회주의 국가가 아니라, 자본주의에서 사회주의로 이행하는 과도기적 단계에 있는 정치 체제로 간주되었다.

중국의 공산주의 혁명가 마오쩌둥(毛澤東)은 1940년 저서 『신민주주의론』(新民主主義論)에서 중국 혁명의 성격을 '신민주주의혁명'(新民主主義革命)으로 규정했는데, 이는 스탈린의 인민민주주의 노선과 유사한 맥락에 있었다. 같은 시기, 한국의 공산주의 혁명가이자 항일 운동 지도자인 김일성(金日成)이 제시한 '반제반봉건민주주의혁명'(反帝反封建民主主義革命) 역시 이러한 흐름과 맞닿아 있다고 볼 수 있다. 제2차 세계대전 이후 여러 공산당 통치 국가들이 국호에 '사회주의' 대신 '민주주의인민', '인민', '인민민주주의' 등을 사용한 것도 이러한 단계론에 따른 것이었다.

결론적으로 인민민주주의는 개념상 프롤레타리아 독재와는 다른 정치 체제를 의미한다. 이는 후발 혁명 국가들이 프롤레타리아 독재로 나아가기 위한 객관적 토대를 마련하고 '전(前)단계적 민주화'를 이루기 위해 거치는 단계로 이해되었다.

5. 2. 전인민국가

1961년 소련 공산당 강령은 소련에서 프롤레타리아 독재가 이미 그 사명을 다하고 소멸했으며, 새로운 단계의 공산주의 국가를 '''전인민국가'''(全人民國家)라고 규정했다.[47][48] 이 전인민국가론은 중·소 논쟁의 주요 쟁점 중 하나가 되었다. 소련 공산당 제22차 대회에서 니키타 흐루쇼프는 프롤레타리아 독재가 "전인민적 국가"로 변환되었다고 공식 선언했다.[47][48]전인민국가론에 대한 주요 반대론은 다음과 같다.

- 국가의 계급성 부정: 국가는 본질적으로 계급 지배의 도구이므로, 모든 인민의 국가라는 개념은 국가의 계급성을 부정한 수정주의라는 비판이 제기되었다.

- 고전 마르크스주의와의 불일치: 마르크스주의 고전에서는 프롤레타리아 독재가 '자본주의에서 공산주의로' 이행하는 과도기에 불가피하다고 기술하고 있다는 점을 근거로 반박했다.

- 현실 계급의 존재: 실제 공산주의 국가에도 노동자와 농민이라는 두 계급이 존재한다는 점이 문제로 지적되었다.

이에 대해 전인민국가론을 지지하는 측에서는 다음과 같이 반박했다.

- 레닌의 저서 『국가와 혁명』을 인용하여, 공산주의 국가는 '본래 의미의' 국가가 아닌 '반(半)국가'이며, 사회주의에서 공산주의로 이행하는 단계의 국가는 억압할 계급이 없는 국가라고 주장했다.

- 마르크스주의 고전에서 사회주의와 공산주의 개념이 엄밀하게 구분되지 않았으며, 레닌 역시 프롤레타리아 독재가 '자본주의에서 사회주의로의 이행기'에 불가피하다고 기술했음을 지적했다.

- 노동자와 농민 계급 존재에 대해서는, 농민이 콜호스와 같은 생산 농장에 조직되어 있으며, 두 계급이 존재하더라도 노동자 계급의 지도권이 유지된다고 설명했다. 또한, 체코슬로바키아처럼 농업 인구가 극히 적은 나라에서는 농민 문제가 국가 본질과 직접적인 관련이 없다고 보았다.

- 국제 관계에서는 전인민국가라 할지라도 부르주아 국가에 대해서는 프롤레타리아 국가로서의 계급성을 갖는다고 주장했다.

결국 전인민국가론과 프롤레타리아 독재론의 핵심 논점은 계급 투쟁의 지속 여부와 프롤레타리아 독재의 필요성에 대한 인식 차이로 모아진다.

- 유고슬라비아 공산주의자: 계급 투쟁은 공산주의 건설이 진행됨에 따라 약화되고, 프롤레타리아 독재도 그 과정에서 소멸한다고 보았다.

- 소련 공산주의자: 공산주의 건설에는 계급 투쟁과 프롤레타리아 독재가 필수적이지만, 공산주의 건설이 완료되면 프롤레타리아 독재는 소멸 과정에 들어가 과도기를 거쳐 전인민국가로 전환된다고 주장했다.

- 마오쩌둥주의자: 계급 투쟁은 사회주의 이행기뿐만 아니라 완전한 공산주의가 실현될 때까지 계속되며, 그때까지 프롤레타리아 독재가 반영구적으로 지속되어야 한다고 주장했다.

소련과 동유럽 공산주의 국가에서 전인민국가론이 등장한 배경에는, 공산주의 발전 과정에서 나타나는 모든 문제를 스탈린처럼 계급 투쟁의 관점에서 보고 프롤레타리아 독재 논리로 억압적으로 처리하는 방식이 비현실적이라는 인식이 있었다. 그러나 이러한 인식 전환에도 불구하고 새로운 국가론은 아직 명확히 정립되지 못했으며, 전인민국가론에 기반한 국가 기관 조직과 실천의 전환은 순조롭지 않았다.

1968년 체코슬로바키아 공산당이 전인민국가론에 기반한 급진적 개혁(프라하의 봄)을 시도하자, 소련과 대부분의 동유럽 국가들은 프롤레타리아 독재의 중요성을 다시 강조하며 이를 군사적으로 진압했다. 이는 전인민국가론이 이들 국가에서 아직 제대로 정착되지 못했음을 보여주는 사건이었다. 반면, 중국에서는 극단적인 프롤레타리아 독재론이 '문화대혁명'으로 이어졌다.

6. 현실 사회주의 국가의 경험

20세기 여러 국가에서 마르크스주의의 프롤레타리아 독재 개념을 현실 정치에 적용하려는 시도가 있었다. 이들 국가는 스스로를 노동자 계급이 지배하는 국가로 규정했지만, 실제 운영 방식은 이론적 구상과 차이를 보이거나 각국의 특수한 역사적, 사회적 맥락에 따라 다양하게 나타났다.[32][49]

소련의 경우, 레닌의 해석을 바탕으로 볼셰비키 중심의 국가가 건설되었으며, 초기 소비에트 민주주의 구상과는 달리 점차 일당제와 특정 지도자에게 권력이 집중되는 경향을 보였다.[32][45][46] 이는 이후 스탈린 시대에 마르크스-레닌주의의 핵심으로 공식화되었고, 강압적인 통치 방식으로 이어지며 비판에 직면하기도 했다.[39][40][41] 후일 니키타 흐루쇼프는 프롤레타리아 독재가 '전인민적 국가'로 전환되었다고 선언하며 변화를 시도했다.[47][48]

중국에서는 마오쩌둥이 이를 인민민주주의 독재로 해석하여, '인민'에게는 민주주의를, '반혁명 세력'에게는 독재를 적용하는 방식으로 운영했다.[49] 마오쩌둥은 올바른 '프롤레타리아 의식'을 가진 이들이 독재를 행사해야 한다고 보았으며,[50] 문화 대혁명 시기에는 기존의 당 중심 운영에 도전하며 대중의 직접적인 정치 참여를 강조했으나 혼란 속에 실패했다.[26]

이처럼 현실 사회주의 국가들에서 프롤레타리아 독재는 이론적 이상과 달리 권력 집중, 관료주의, 때로는 인권 문제와 같은 현실적 문제들과 씨름하며 다양한 형태로 변용되는 과정을 겪었다.

6. 1. 소련

20세기 초, 블라디미르 레닌은 마르크스주의를 당시 러시아 제국의 특수한 사회경제적, 정치적 상황에 맞게 적용하여 레닌주의라는 독자적인 사상 체계를 발전시켰다. 이 레닌주의는 이후 여러 공산주의 국가의 공식적인 이데올로기로 채택되었다. 레닌은 마르크스가 말한 '독재'란 특정 사회 계급 전체가 민주주의 체제 안에서 정치적, 경제적 통제력을 행사하는 것을 의미한다고 해석했다. 그는 기존의 부르주아 국가 체제를 폭력 혁명을 통해 완전히 해체하고, 그 자리에 파리 코뮌의 경험에 기반한 "초민주적" 형태의 프롤레타리아 독재를 세워야 한다고 주장했다.[32]레닌의 저서 ''국가와 혁명''(1917)은 폭력 혁명을 통해 '프롤레타리아 독재'를 실제로 어떻게 구현할 것인지에 대해 상세히 다루고 있다. 이 책에서 레닌은 에두아르트 베른슈타인이나 카를 카우츠키와 같은 마르크스주의 내의 모든 개량주의적 해석을 단호히 거부했다. 특히 프리드리히 엥겔스가 언급한 "국가 소멸"이라는 개념이 '부르주아 국가'에는 적용될 수 없다고 주장하며, 엥겔스의 저작들이 실제로는 "폭력 혁명에 대한 찬사"에 가깝다고 강조했다. 이러한 논리를 바탕으로 레닌은 개량주의자들을 기회주의적이고 반동적이라고 비판하며, 마르크스와 엥겔스의 사상에 부합하는 프롤레타리아 독재를 실현하는 유일한[33] 방법은 폭력 혁명뿐이라고 역설했다.[34]

러시아 제국 내에서 파리 코뮌 모델과 유사한 형태의 정부는 1905년 러시아 혁명 당시 설립된 소비에트(노동자와 군인들의 평의회)를 통해 구체화될 가능성을 보였다. 소비에트의 혁명적 목표는 퇴위한 차르 체제의 자본주의 국가를 공산주의 사회로 나아가기 위한 전 단계로서 프롤레타리아 독재, 즉 사회주의 국가로 전환시키는 것이었다. 러시아에서 볼셰비키 당(레닌은 이들을 "프롤레타리아의 선봉대"라고 칭했다)은 10월 혁명(1917년)을 통해 소비에트의 권력을 장악했다. 1917년 내내 레닌은 당시의 러시아 임시 정부가 부르주아 계급의 이익만을 대변하는 '부르주아 독재'라고 비판하며, 민주적 선거를 계속 미루고 2월 혁명 이전 자유주의 정당들이 내걸었던 약속들을 이행하지 않는다고 지적했다. 따라서 그는 민주적으로 구성된 소비에트가 직접 권력을 장악해야 한다고 주장했다.[32]

레닌은 러시아처럼 자본주의 발전이 상대적으로 뒤처진 국가에서는 성공적인 사회주의 혁명 이후에도 자본가 계급이 여전히 사회에 위협적인 존재로 남을 것이라고 보았다.[35] 따라서 그는 새로운 소비에트 정부에 대항하여 무장 투쟁을 벌이는 자본가 계급 세력에 대한 강력한 탄압을 옹호했다. 레닌은 계급이 존재하는 한, 국가는 필연적으로 한 계급(그의 관점에서는 노동자 계급)이 다른 계급(자본가 계급)에 대해 민주적 통제, 즉 독재를 행사해야 한다고 주장했다.[35] 그는 "독재가 반드시 독재를 행사하는 계급에 대한 민주주의의 폐지를 의미하는 것은 아니지만, 독재가 행사되는 대상 계급에 대한 민주주의의 폐지(또는 매우 실질적인 제한, 이 역시 폐지의 한 형태이다)를 의미한다"고 썼다.[36][37] 제1차 세계 대전 이후, 카를 카우츠키는 10월 혁명을 비판했고, 이에 레닌은 그를 "배신자"라고 맹비난했다.[38]

볼셰비키가 사용한 폭력, 테러, 그리고 단일 공산당에 의한 통치 방식은 카를 카우츠키,[39] 로자 룩셈부르크[40]와 같은 다른 마르크스주의자들뿐만 아니라, 아나코 공산주의자인 표트르 크로포트킨[41] 등 다양한 사상가들로부터 비판을 받았다. 1930년대 초, 공산주의 인터내셔널(코민테른)은 볼셰비키 노선을 따르지 않는 사회주의 운동들을 사회 파시즘이라고 부르며 비난했다.[42]

초기 소비에트 민주주의는 다수의 인민에게 투표권을 부여하여 지역 소비에트를 선출하고, 이 지역 소비에트들이 다시 상위 소비에트를 선출하여 최종적으로 소비에트 연방 최고 소비에트를 구성하는 방식으로 운영되었다. 자본가들은 이 러시아 소비에트 모델의 선거 과정에서 배제되었다. 그러나 레닌은 자본주의가 고도로 발달한 선진국에서는 프롤레타리아트가 인구의 압도적 다수를 차지할 것이므로, 민주적인 프롤레타리아 독재 체제 내에서 자본가들의 선거권을 박탈할 필요가 없을 수도 있다고 생각했다.[43] 1917년부터 1924년까지 볼셰비키는 자신들이 공산주의 사회를 완전히 달성했다고 주장하지는 않았다. 이후 1977년 소련 헌법(소위 "브레즈네프 헌법") 전문에서는 1917년 혁명이 프롤레타리아 독재를 통해 "진정한 민주주의 사회"를 확립했으며, "소비에트 국가의 최고 목표는 계급 없는 공산주의 사회를 건설하는 것이며, 그 사회에서는 공공의, 공산주의적 자치가 이루어질 것"이라고 명시했다.[44]

러시아 내전(1918–1922) 기간 동안, 카데트당이나 멘셰비키와 같은 주요 반대 정당들은 새로운 소비에트 정부에 맞서 무장하거나, 사보타주 활동을 벌이거나, 폐위된 차르 체제와 협력하거나, 레닌 및 다른 볼셰비키 지도자들에 대한 암살을 시도하는 등 적극적으로 반대 활동을 펼쳤다. 일부 지역에서 이들 야당이 민주적 선거를 통해 소비에트 권력을 장악했을 때, 그들은 자신들의 권한을 이용하여 차르 군대나 외국 자본주의 군대의 개입을 용인하기도 했다. 예를 들어 바쿠에서 발생한 사건에서는, 영국군이 초청을 받자 선거에서 패배하여 평화적으로 소비에트에서 물러난 볼셰비키 당원들을 처형하는 일도 있었다. 이러한 상황 속에서 볼셰비키는 각 야당이 소비에트 정부에 명백히 반대했을 때 해당 정당들을 금지하는 조치를 취했다. 때로는 금지 조치가 해제되기도 했지만, 이러한 정당 금지는 이후 스탈린 시대에 자행된 억압적인 숙청과는 성격이 달랐다.[45]

내부적으로 레닌의 비판자들은 이러한 정치적 탄압이 처음부터 그의 계획된 의도였다고 주장했다. 반면 지지자들은 외국 세력의 지원을 받는 반혁명 세력과의 내전이라는 극단적인 상황이 이러한 조치를 불가피하게 만들었다고 반박했다. 특히 1918년 8월 30일 파냐 플란에 의한 레닌 암살 미수 사건과 같은 날 모이세이 우리츠키 암살 성공 사건 등은 이러한 주장에 힘을 실어주었다. 그러나 1919년 이후 강제적인 곡물 징발 정책으로 인한 극심한 기근은 일반 민중들이 소비에트 활동에 참여하기 어렵게 만들었고, 소비에트는 점차 민주적 통치 기구로서의 기능을 상실해갔다. 당시 모스크바 인구의 절반, 페트로그라드(현 상트페테르부르크) 인구의 3분의 1이 식량을 찾아 도시를 떠나 시골로 향했을 정도로 정치 활동은 사실상 마비 상태였다.[45]

이러한 혼란스러운 상황 속에서 볼셰비키는 정치 생활에 대한 대중 참여가 부재하고 야당 활동이 금지된 조건 하에서 반혁명 세력이 볼셰비키 당 내부에서 나타날 수 있다고 우려했다(실제로 내전 종식 직후 많은 구 야당 인사들이 볼셰비키 당원으로 가입한 사례가 있었다). 결국 볼셰비키 당의 민주집중제 원칙에도 불구하고 당내 파벌 형성은 금지되었다. 이는 매우 극단적인 조치로 여겨졌으며 마르크스주의 교리에도 부합하지 않는다는 비판이 있었지만, 이 금지 조치는 1991년 소련 해체 시점까지 유지되었다.[46] 1921년 당시까지만 해도 러시아 내에서는 여전히 활발한 내부 토론과 표현의 자유가 어느 정도 존재했으며, 검열이나 대규모 정치 탄압은 아직 본격화되지 않았다. '노동자 반대파'와 같은 그룹은 명목상 해산되었음에도 불구하고 활동을 지속했으며, 소련 공산당 내의 토론 내용은 1923년까지 출판되기도 했다.[32]

스탈린이 마르크스-레닌주의를 공식화하면서, 레닌에게 있어 사회주의 사회로 나아가는 과도기적 단계였던 프롤레타리아 독재 단계 자체가 사회주의 사회로 규정되었다. 스탈린은 이러한 규정을 코민테른 가입의 필수 요건 중 하나로 만들었고, 이로 인해 소련 및 그 영향을 받은 마르크스주의 흐름에서는 프롤레타리아 독재가 곧 직업 혁명가들로 구성된 전위 정당, 즉 공산당의 일당 지배를 의미하는 것으로 굳어졌다. 레닌 자신도 『프롤레타리아 혁명과 배반자 카우츠키』에서 프롤레타리아 독재를 "어떤 법률로도, 어떤 규칙으로도 속박되지 않는, 직접적인 폭력으로 스스로 유지하는 무제한의 권력"이라고 정의하며 카를 카우츠키의 비판에 반박했다. 더 나아가 1918년 4월 28일 『소비에트 권력의 당면 과제』에서는 "개인의 독재는 매우 자주 혁명적 계급의 독재의 표현자이며, 담당자이며, 선도자였다"고 언급하며 개인 독재의 필요성까지 긍정했다. 이는 철도 관리와 같은 분야에서 기업 내 개인에게 무제한적인 독재적 전권(원맨 경영)을 부여하는 정책으로 이어졌다. 레닌과 스탈린의 이러한 이론과 실천은 점차 입법과 집행이 통합된 소비에트형 정치 체제, 일당제, 그리고 법적 근거 없이 "반혁명" 세력을 탄압하고 숙청하는 권력 구조로 변질되는 결과를 낳았다.

한편, 코민테른에서 배제된 좌익 공산주의자들이나 평의회 공산주의자들은 프롤레타리아 독재 개념은 어디까지나 프롤레타리아 대중의 자발적인 주도에 의해 이루어져야 한다고 주장하며, 소련식의 '프롤레타리아 독재' 모델을 강하게 부정했다.

이후 소련 공산당 제22차 당대회에서 니키타 흐루쇼프는 기존의 "프롤레타리아 독재" 개념이 "전인민적 국가"로 전환되었다고 선언하며 변화를 모색했다.[47][48]

6. 2. 중국

중국은 건국 당시 스스로를 중화인민공화국이라고 칭했다.[49] 마오쩌둥에 따르면, 이는 혁명적 인민(인구의 대다수로 간주)에게는 민주주의를 적용하고, 반혁명가에게는 독재에 내포된 강압적인 조치를 적용하는 것을 의미했다.[49] 이러한 국가는 농민, 프롤레타리아, 그리고 혁명적 의식을 가진 이들에게 유리하게 운영되었으며, 중립성을 표방하지 않았다.[49]마오주의의 관점에서 프롤레타리아 독재는 프롤레타리아 계급 자체가 아니라 올바른 '프롤레타리아 의식'을 가진 사람들에 의해 행사되는 것으로 보았다.[50] 필요한 마오주의적 프롤레타리아 의식을 구성하는 신념과 가치는 정치적, 지적 논쟁의 대상이었으며, 시간이 지남에 따라 재정의되었다.[50]

문화 대혁명 시기에는 기존 사회주의 국가에서 시행되던 프롤레타리아 독재 방식에 대한 의문이 제기되었다. 특히 국가 기능이 소수의 당 간부나 관료에게 집중되는 현상에 대한 비판이 있었다.[26] 문화 대혁명의 목표 중 하나는 국가 권력을 평범한 인민의 손에 넘기기 위한 대중 정치 형태를 만드는 것이었다.[26] 마오쩌둥은 문화 대혁명 초기 홍위병에게 '국가 문제에 관심을 가져야 한다'고 강조하기도 했다.[26] 그러나 궁극적으로 문화 대혁명은 프롤레타리아 독재를 새롭게 정의하려는 시도를 완성하지 못하고 실패로 끝났다.[26]

7. 현대적 관점과 비판

현실 사회주의 국가들의 붕괴 이후, 프롤레타리아 독재 개념은 다양한 재해석과 논쟁의 대상이 되고 있다.

필리핀 공산당의 이론가 호세 마리아 시손은 프롤레타리아 독재를 프롤레타리아와 다른 착취 계급을 위한 "사회주의적 민주주의"로 묘사한다.[51] 그는 이 개념이 계급 억압과 착취의 경제적 기반을 제거하고, 과거 착취 계급 구성원에게도 스스로를 개조하여 사회주의 사회 발전에 기여할 기회를 제공한다고 주장한다.[52] 시손에 따르면, 프롤레타리아 독재는 혁명에 참여하는 부르주아 계급 일부의 정치적 참여를 허용하고 그들의 정당한 이익을 존중해야 하는데, 이는 "프롤레타리아가 동맹 없이 권력을 잡은 적은 결코 없기" 때문이다.[52] 반면, 강제력은 "사회주의 사회를 파괴하거나 전복하려는 의도만 있는 사람들에게 적용된다"고 한정한다.[53]

오늘날 공산주의 정당과 공산주의자들의 프롤레타리아 독재에 대한 입장은 다양하다. 일당 독재를 내세우지 않는 많은 공산당들은 프롤레타리아 독재를 소련에서 실행된 일당제와 동일시하여 이를 포기하거나, 소련식 일당 지배가 본래 의미와 다르다고 주장하는 등 다양한 견해를 보인다. 이들은 대체로 소련형 일당제를 부정하는 경향을 공유한다.

반면, 중국, 북한, 베트남 등 현재 집권 중인 공산당들은 프롤레타리아 독재 개념을 어떻게 해석하든 관계없이 일당 독재나 헤게모니 정당제를 정당화하는 근거로 삼고 있다. 예를 들어, 중국 공산당은 4개 기본 원칙을 통해 당의 영도를 강조한다.

7. 1. 비판

오스트리아 학파 경제학자 프리드리히 하이에크는 그의 저서 ''노예의 길''(1944)에서 프롤레타리아 독재가 독재 정치와 마찬가지로 개인의 자유를 완전히 파괴할 가능성이 있다고 비판했다.[16] 또한, 유럽 인권 위원회는 1957년 ''독일 공산당 대 독일 연방 공화국'' 사건에서 프롤레타리아 독재를 추구하는 것은 유럽 인권 협약의 원칙과 양립할 수 없다고 판단했다.[17]참조

[1]

웹사이트

On Authority

http://www.marxists.[...]

2014-09-13

[2]

웹사이트

Karl Marx

http://www.marxists.[...]

2014-09-13

[3]

문서

Lenin and the State of the Revolution

http://crisiscritiqu[...]

[4]

문서

Lenin and the State of the Revolution

[5]

문서

Lenin and the State of the Revolution

[6]

문서

Lenin and the State of the Revolution

[7]

문서

Lenin and the State of the Revolution

[8]

서적

The State and Revolution

Lenin Internet Archive (marxists.org)

[9]

서적

Dictatorship of Proletariat

https://books.google[...]

NYU Press

1987

[10]

웹사이트

The Civil War in France, 1891 Introduction by Frederick Engels: On the 20th Anniversary of the Paris Commune (PostScript)

https://www.marxists[...]

2023-08-18

[11]

서적

Dictionary of Historical Terms

[12]

서적

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Elsevier

[13]

서적

The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions

Marxist Educational Society of Detroit

[14]

서적

What Does the Spartacus League Want?

Die Rote Fahne

[15]

서적

The Russian Revolution

Workers Age Publishers

[16]

서적

The Road To Serfdom

https://archive.org/[...]

Routledge

[17]

웹사이트

Decision by the Commission on the Admissibility of Case No. 250/57

http://hudoc.echr.co[...]

European Court of Human Rights

2019-05-19

[18]

서적

Communist Manifesto

http://www.marxists.[...]

[19]

웹사이트

The Victory of the Counter-Revolution in Vienna

https://www.marxists[...]

Neue Rheinische Zeitung

1848

[20]

학술지

The dictatorship of the proletariat

[21]

웹사이트

Letter from Marx to Joseph Weydemeyer

http://www.marxists.[...]

Karl Marx & Frederick Engels, Collected Works Vol. 39 (International Publishers: New York, 1983)

1852-03-05

[22]

웹사이트

The Gotha and Erfurt Programs

http://history.hanov[...]

1875

[23]

웹사이트

Who was Karl Marx?

http://edition.cnn.c[...]

CNN

2011-10-29

[24]

웹사이트

La Liberté Speech

http://www.marxists.[...]

1872-09-08

[25]

서적

Marx 1875

[26]

서적

Cultural Revolution and Revolutionary Culture

Duke University Press

2020

[27]

서적

Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi

Australian National University Press

2019

[28]

웹사이트

Theory of Force (Conclusion)

http://www.marxists.[...]

2013-11-06

[29]

웹사이트

The Civil War in France, 1891 Introduction by Frederick Engels: On the 20th Anniversary of the Paris Commune (PostScript)

https://www.marxists[...]

2023-08-18

[30]

웹사이트

On Authority

http://www.marxists.[...]

2013-11-06

[31]

웹사이트

Address of the Central Committee to the Communist League

http://www.marxists.[...]

2013-11-06

[32]

학술지

Soviet Democracy, 1917–91

https://library.fes.[...]

2002

[33]

서적

The State and Revolution

1918

[34]

서적

The State and Revolution

1918

[35]

웹사이트

PRRK: Can There Be Equality Between the Exploited and the Exploiter?

https://www.marxists[...]

1918

[36]

서적

The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. Collected Works

[37]

서적

Marx Engels Lenin on Scientific Socialism

Novosti Press Ajency Publishing House

[38]

웹사이트

Karl Kautsky Was Once a Revolutionary

https://www.jacobinm[...]

2020-12-26

[39]

웹사이트

Karl Kautsky: Social Democracy vs. Communism (Part 4)

https://www.marxists[...]

2022-12-13

[40]

웹사이트

Rosa Luxemburg: The Russian Revolution (Chap.6)

https://www.marxists[...]

2022-12-13

[41]

웹사이트

Revolutionary Government

https://theanarchist[...]

2022-12-13

[42]

학술지

Entering a Theoretical Void: The Theory of Social Fascism and Stalinism in the German Communist Party

2011-12-01

[43]

서적

Notes on Plenkhanov's Second Draft Programme

[44]

웹사이트

1977 Constitution of the USSR, Part 1

http://www.departmen[...]

[45]

서적

Leninism Under Lenin

https://books.google[...]

Merlin Press

1985

[46]

웹사이트

A Country Study: Soviet Union (Former). Chapter 7 – The Communist Party. Democratic Centralism

http://lcweb2.loc.go[...]

2005-10-24

[47]

서적

Russian Civilization

Ardent Media

[48]

서적

XXII sʺezd Kommunističeskoj Partii Sovetskogo Sojuza. 17–31 oktjabrja 1961 goda. Stenografičeskij otčet.

Gospolitizdat

[49]

서적

Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History

Duke University Press

2010

[50]

서적

Revolution and Its Narratives: China's Socialist Literary and Cultural Imaginaries, 1949-1966

Duke University Press

2016

[51]

서적

Basic Principles of Marxism-Leninism: a Primer

https://foreignlangu[...]

Foreign Languages Press

[52]

서적

Basic Principles of Marxism-Leninism: a Primer

https://foreignlangu[...]

Foreign Languages Press

[53]

서적

Basic Principles of Marxism-Leninism: a Primer

https://foreignlangu[...]

Foreign Languages Press

[54]

웹사이트

On Authority

2013-11-06

[55]

서적

Ruling Communist Parties and Their Status Under Law

https://books.google[...]

Martinus Nijhoff Publishers

1986

[56]

서적

노농동맹과 농민문제

학민사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com